|

Hace cerca de dos mil años, estaban en un establo una mula y un buey. Como sucede siempre cuando viejos amigos están juntos, comentaban noticias buenas y malas. Un tema habitual era el tiempo, particularmente frío en aquel invierno, con abundantes nevadas —poco frecuentes, pero nada anormales— cerca de Jerusalén. Otro tema habitual entre ellos era la cantidad de personas que afluían a la pequeña ciudad de Belén. Nunca habían visto antes tanta gente junta. La explicación era porque de Roma un edicto de César Augusto había ordenado realizar un censo, en que las personas debían presentarse en sus lugares de origen. Así, numerosos judíos se habían dirigido a este olvidado pueblo para inscribirse. Y aunque algunos viniesen a pie, otros se transportaban en caballos o camellos.

Es comprensible que los habitantes del lugar asistieran muy interesados a este ir y venir de personas. Lo que es común en un pueblo tranquilo, donde nunca ocurre nada. Además, los recién llegados eran en general personas que vivían o en Jerusalén o en otros lugares más interesantes que la pequeña Belén. Y, como era habitual, después de conversar con los parientes, los niños y los jóvenes se dirigían a los establos para admirar los caballos, toros, camellos, en fin, todos los animales considerados más atrayentes. Pero ese entrar y salir de niños y jóvenes ocurría en el establo de al lado, y no en aquel donde se encontraban la mula y el buey. Nadie venía a verlos, salvo excepcionalmente alguien para darles de comer y llevarlos al trabajo. Y ambos soportaban todo eso sin resentimientos ni complejos. Simplemente les parecía que el mundo era así. “Claro —decía el buey—, ¿qué es lo que los niños quieren ver? Ellos gustan de la fuerza, que tantas personas elogian. Pero la fuerza aliada a la brutalidad. Por eso prefieren ver a los toros, que con su agresividad llaman la atención de aquellos que imaginan que todo se resuelve con la fuerza. Sin embargo, no los atrae el trabajo continuo, regular y monótono de arar los campos, que yo realizo. Y como, por lo demás, los bueyes son engordados para ser sacrificados, eso es aún menos atractivo. Nadie quiere saber de sacrificios, de vida dura, de trabajo incesante”. “Eso mismo”, añadía la mula. “Los caballos, indómitos, que corren, que dan coces, que dominan por medio de la velocidad y llaman la atención por su belleza, están en el centro de las atenciones. El mundo los admira. Pero el trabajo que yo realizo, como el de sacar agua de los pozos o llevar pesadas cargas, ¿quién lo admira? Cuando me elogian es porque tengo algunas cualidades que poseen los caballos, como el vigor, la fuerza o el valor. O la sobriedad, la paciencia, la resistencia y el paso seguro de los burros. Pero la idea con que me asocian es la de una vida dura, mansa y dedicada a los demás. Exactamente aquello de lo que las personas no quieren oír hablar”. * * * Cuando la noche terminaba y ellos ya se disponían a dormir, el buey y la mula vieron entrar al establo a un hombre y a una joven en avanzado estado de gestación. Con mucha distinción ella se sentó en un rincón del establo, mientras que él se dedicaba a acomodar con máximo desvelo un poco de paja para que ella descansara mejor. Los animales quedaron apenados viéndolos en un lugar tan pobre, pero la augusta pareja no se quejaba ni murmuraba. Ciertamente él había pedido posada en la casa de alguno de los parientes que tenían en el pueblo, pero por ser pobres, a pesar de su parentesco y de su alta dignidad, no les fue concedido el alojamiento requerido. Es verdad que las casas de aquellos parientes estaban posiblemente llenas; sin embargo, si se hubiera tratado de parientes ricos, sin duda los habrían acogido. Y no teniendo adonde ir, habían venido a este establo, el menos visitado. Y, por ello, el único que ofrecía cierta privacidad. La mula y el buey hicieron lo que podían, o sea, se arrinconaron para darles un poco más de espacio. Y se fueron a dormir.

A medianoche, los despertó un sonido inusual. Era el llanto de un niño. La joven Señora había dado a luz un hijo. El recién nacido lloraba de frío. “Pobrecito”, exclamaron la mula y el buey. “Él está en una situación mucho peor que la nuestra. A fin de cuentas, Dios nos dio una piel gruesa y pelaje para protegernos del frío, y estamos bien alimentados, pero este pobre niño nace en un lugar inhóspito para tanta debilidad. Hagamos la única cosa que podemos para ayudarlo”. Y, aproximándose, pasaron a respirar fuertemente, para que su respiración y el calor de sus cuerpos diesen al recién llegado un poquito de calor.

Poco después el Niño dejó de llorar, sintiendo que el frío se atenuaba, y movió sus manitos, colocándolas cariñosamente sobre la cabeza del buey y de la mula, para agradecerles por su buena voluntad. La mula y el buey se retiraron, para dejar dormir al Niño. Y el hombre que cuidaba a la joven Señora y al Niño les dio a los animales un poco de hierba para que comieran y de agua para que bebieran. * * * Los dos animales imaginaron que podrían ahora dormir, pero al poco tiempo comenzó a llegar todo tipo de personas. Primero eran unos pastores, que a lo lejos venían cantando. Admirados, al llegar rodearon al Niño, y se quedaron contemplándolo largamente. Después vinieron otros pastores, después otros y otros más. Aparecieron también personas simples, pero de fe robusta, que vinieron para saludar al Niño. Más tarde llegó una rica e importante caravana de reyes y súbditos montados en camellos bellamente enjaezados. Vinieron a ofrecerle al Niño oro, incenso y mirra. Y mientras ejecutaban la ceremonia de entrega de los regalos, admirados, la mula y el buey contemplaban el espectáculo, escuchando las músicas que cantaban en honra del recién nacido. Pero llegaron también a sus oídos los reclamos de otros animales. Acostumbrados a ser el centro de las atenciones, se sentían contrariados por haber sido preteridos. Y decían que el buey y la mula eran un par de arribistas que estaban allí de pura suerte, que si tuvieran un poco de conocimiento del mundo deberían salir y dejarles el lugar, pues obviamente ellos estaban más capacitados para ocuparlo. En suma, pura envidia. La mula y el buey no se preocuparon con esos comentarios, y continuaron cumpliendo su discreto y eficaz papel de, en ausencia de visitas, acercarse al Niño para ayudar a calentarlo. Por fin, cierto día, el hombre, la joven Señora y el encantador Niño se preparaban para partir. Pero antes, volviéndose hacia la mula y el buey, les dijo la bella Señora: “Como han sido buenos y generosos con mi hijo, les hago una promesa. Hasta el fin del mundo, siempre que se represente una escena de su nacimiento, ambos estarán presentes. Porque Él vino para dar un ejemplo de lucha contra el mal, pero también un ejemplo de bondad. Vino para ayudar a los hombres de buena voluntad a vencer a los hombres de mala voluntad, que no quieren la gloria de Dios”. * * * Esta promesa se viene cumpliendo hasta nuestros días, y así continuará mientras el mundo exista. Muchas veces, adornamos con ovejas, pastores, camellos y reyes los nacimientos que armamos. Sin embargo, por más simples que ellos sean, siempre habrá una mula y un buey. Porque ambos estaban allí cuando nació el Redentor, aquel Divino Infante alabado por los ángeles en la noche feliz con el cántico narrado por San Lucas: “¡Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!” ♦

|

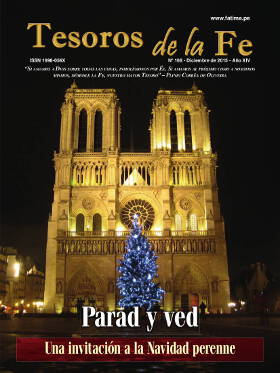

Parad y ved Una invitación a la Navidad perenne |

|

La inocencia y el sentido de lo maravilloso El espíritu del niño no se empaña por ciertas cosas que el espíritu de muchos adultos sí. En primer lugar porque el niño, en general, aún no se corrompió. En segundo lugar, por efecto del Bautismo el niño tiene una propensión a creer y una facilidad para admitir lo maravilloso... |

|

Divino Niño Jesús de Praga La imagen del Niño Jesús de Praga, la más famosa del Divino Infante, se volvió objeto de veneración universal, con réplicas diseminadas en todo el orbe, incluso en el Perú... |

|

Preparándose para la Navidad El cuadro reproducido en esta página, lleno de colorido y movimiento, nos muestra un coro ensayando poco antes de la Navidad. Los miembros del coro, vestidos con hábitos rojos y mantos blancos, ensayan los cantos para la fiesta ya tan próxima... |

|

El correo del Niño Jesús En una pequeñita aldea de provincia “Alta Austria”, llamada Christkindldorf, fue creada una oficina de correo a la cual le fue dado también el nombre de Christkindl Postamt (Agencia de Correo del Niño Jesús). Los pequeños hoy pueden escribirle al Niño Jesús, dirigiendo su carta a este correo. Y podrán recibir respuesta... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino