|

Resumen simbólico del Evangelio La cruz, que antes de Cristo era un estigma de infamia, fue exaltada en el Calvario. Hoy se busca despreciar y hasta abolir a esta sagrada señal de nuestra fe, que se convirtió en un magnífico símbolo del cristianismo, absolutamente inseparable de Nuestro Señor Jesucristo. Plinio María Solimeo

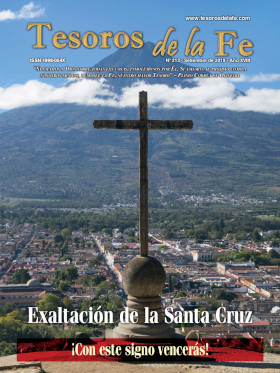

La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que se conmemora el día 14 de setiembre, fue instituida originalmente para recordar el descubrimiento del Sagrado Leño por santa Elena, madre del emperador Constantino, y la dedicación de dos basílicas construidas por él, una en el Calvario y otra en el Santo Sepulcro. Esta dedicación tuvo lugar el 14 de setiembre de 335. Más adelante —el año 629— la conmemoración tomó mayor sentido con la restitución de la Santa Cruz por los persas, que se habían apoderado de ella. El emperador Heraclio, que los venció, la rescató y la llevó desde las costas de Tiberíades hasta Jerusalén, donde la entregó al patriarca Zacarías. “Cuando yo sea elevado… atraeré a todos hacia mí” Después de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, ya no es posible separarlo de su Cruz. Antes objeto de repulsa e infamia, pues estaba destinada a los criminales más abyectos, ella se convirtió en el más augusto símbolo de nuestra fe, merecedora incluso de adoración litúrgica. Como dice San Pablo: “En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Nuestro Señor Jesucristo” (Gal 6, 14). La Liturgia, en la poscomunión de la misa de la Exaltación de la Santa Cruz, implora: “Asistidnos, Señor Dios nuestro, y a los que concedéis el honor de alegrarse con la Santa Cruz, defendedlos también con vuestros continuos auxilios”. La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz representa un nuevo triunfo de Nuestro Señor, que con su Pasión venció a la muerte y al mundo. Él mismo afirmó: “Y cuando yo sea elevado sobre la tierra [en la Cruz], atraeré a todos hacia mí” (Jn 12, 32), porque “lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna” (Jn 3, 14-15). Desde los primeros tiempos de la Iglesia los cristianos adquirieron la costumbre de colocar la cruz en sus casas, trazarla en sus frentes y llevarla en el cuello, lo que llevó al emperador romano Juliano, el Apóstata (361-363), a decirles: “Vosotros os tornáis ridículos al adorar ese vil madero, al hacer ese signo en vuestra carne, al ponerlo en las puertas de vuestras casas”. Persecución religiosa, odio a Nuestro Señor Jesucristo El odio anticristiano de Juliano parece revivir en la embestida anticatólica actualmente en curso en algunos países, que propone en nombre de una extraña concepción de “Estado laico”, la prohibición de crucifijos en lugares públicos. De hecho, se percibe en tales proyectos la mano perseguidora de un verdadero “Estado anticristiano”, que pretende imponer a los pueblos principios ateos, en sustitución de los principios religiosos. Tal intento de ateización de la vida pública, se caracteriza por una verdadera persecución ideológico-religiosa que, en caso de continuar, podrá llegar a enarbolar proyectos estrambóticos como la demolición del Cristo Redentor del Corcovado, en Río de Janeiro. Ni las burlas de los apóstatas, ni las casuísticas de los herejes, ni el desprecio de los paganos o agnósticos, ni los nuevos “Julianos” con sus nefandos proyectos anticristianos consiguieron hasta hoy borrar ese sagrado símbolo de nuestra fe. Bossuet, el gran predicador francés del siglo XVII, se pregunta: “¿Qué es la cruz, sino el resumen del Evangelio, todo el Evangelio en un solo signo, en una sola letra? ¿Por qué no la habremos de besar? ¿Por qué no nos postraremos ante ella? Yo no sé predicar sino a Jesús, y a Jesús crucificado, decía San Pablo. Es decir, todo lo que yo sé, está abreviado y perfectamente expresado en esa letra de la cruz. Todos los sentimientos de piedad se despiertan al verla. Ella es un memorial, puesto que es el glorioso trofeo de la más insigne victoria que jamás se ganó”.1 * * * La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el día 14 de este mes, nos ofrece una ocasión para meditar sobre la vida de nuestro divino Redentor —principalmente su Pasión y Muerte— tal como la previeron los profetas. Algunos de ellos, como Isaías y David, narran anticipadamente, con minuciosos detalles, aspectos desgarradores de los sufrimientos divinos, como si los hubiesen presenciado. Es imposible leer el conjunto de estas previsiones —que por sí solas son una prueba de la divinidad de Nuestro Señor— sin una profunda emoción y gratitud hacia nuestro divino Salvador por todo cuanto sufrió y padeció por nosotros. Jesucristo previsto en el Antiguo Testamento

La venida del Mesías —Salvador y Redentor del género humano— fue predicha en el Antiguo Testamento de varias maneras, comenzando por el Génesis. Sin embargo, es “el Evangelio que les da [a las profecías] todo su valor, iluminándolas con la luz de Cristo; en él, todos los trazos se reflejan y se unen; él es el Hijo de Dios, Dios fuerte, nacido desde toda la eternidad, sentado a la derecha del Padre, del mismo modo que es el rey de Israel, el redentor del pueblo, el servidor de Dios. Así como a los Padres de la Iglesia les complace constatar, él interpreta, por su manifestación, las profecías hasta entonces mal conocidas”.2 Algunas de esas profecías fueron recordadas por el mismo Jesucristo o por los evangelistas como referidas a su Persona. Como este artículo se destina a simples fieles, y no a eruditos, citamos apenas las profecías que se refieren más directamente a Nuestro Señor y cuya aplicación fue hecha por la mayoría de los comentadores de las Sagradas Escrituras. Así, dejamos a un lado otras cuya interpretación exige mayores conocimientos teológicos y de las Escrituras. Entre tu descendencia y la suya En el primer libro de la Biblia, vemos la maldición que Dios lanzó sobre el demonio, presente en la serpiente: “Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza, cuando tú la hieras en el talón” (Gen 3, 15).3 Afirma el padre Matos Soares: “La tradición individualizará en la descendencia de la mujer al Mesías, Jesucristo; y en la mujer, a su Madre, María, única criatura que, por un privilegio especial de Dios, permaneció inmune al pecado, inmaculada”.4 Aún en aquel libro leemos que, en la bendición especial a Judá dada por Jacob, se encuentra una primera mención del momento en que debía aparecer el Mesías: “No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado, y le rindan homenaje los pueblos” (Gen 49, 10). En el período patriarcal, Dios le dice a Moisés: “El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. […] Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande” (Dt 18, 15-18). Los comentadores de las Escrituras ven en este trecho una predicción del futuro Salvador. En eso siguen a san Pedro que, citando ese trecho, hace idéntica aplicación (Hch 3, 2). Lo mismo ocurre con el diácono san Esteban (Hch 7, 37), e igualmente uno de los apóstoles: “Felipe encuentra a Natanael y le dice: ‘Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret’” (Jn 1, 45). Sin embargo, lo que confiere total seguridad a esa interpretación es el hecho de que Jesucristo lo aplica a sí mismo, al hablar con los discípulos de Emaús: “Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras” (Lc 24, 27). Más adelante, encontramos las palabras del profeta Natán al rey David, que se refieren inmediatamente a su hijo Salomón, pero que los comentadores aplican también al futuro Mesías: “Y cuando llegue el momento de irte con tus antepasados, suscitaré a un descendiente, a uno de tus hijos, y afianzaré su reino. Él me edificará un templo y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo” (1 Crón 17, 11-13). Las palabras “consolidaré su trono para siempre” no pueden, evidentemente, referirse a Salomón. “Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy”

En el libro de los Salmos se encuentran muchas referencias a Nuestro Señor. El salmo 109, por ejemplo, dice: “Oráculo del Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados; yo mismo te engendré, desde el seno, antes de la aurora” (1-3). Las palabras: “yo mismo te engendré antes de la aurora” afirman la filiación divina de Nuestro Señor Jesucristo. El mismo aplica este salmo a sí: “¿Cómo entonces David, movido por el Espíritu, le llama Señor diciendo: ‘Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies’? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo?” (Mt 22, 43-45). Son numerosas las profecías de Isaías sobre la venida del futuro Redentor. Por ejemplo: “Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede” (40, 9-10). Un poco más adelante, agrega: “Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones” (42, 6). El salmo 2, 7 confirma la divinidad de Jesucristo: “El Señor me ha dicho: Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy”. Comentando este texto en su epístola a los hebreos (1, 5), San Pablo la aplica a Nuestro Señor: “Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy?”. El apóstol aplica también a Cristo la profecía hecha por Dios a David: “Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo” (2 Sam 7, 14). Como también el versículo 7 del salmo 44: “Tu trono, oh Dios, permanece para siempre; y cetro de rectitud es tu cetro real. Amaste la justicia y odiaste la iniquidad; por eso Dios, tu Dios, te ha distinguido entre tus compañeros, ungiéndote con aceite de júbilo” (Heb 1, 8-9). “El espíritu del Señor está sobre mí” Con bellísimas palabras, el libro de la Sabiduría describe a Nuestro Señor Jesucristo como la Sabiduría Eterna y Encarnada: “He llegado a conocerlo todo, lo oculto y lo manifiesto, porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente; por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede; sin salir de sí misma, todo lo renueva y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal” (Sb 7, 21-29). Así parafrasea San Pablo esta bellísima descripción: “Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha heredado” (Heb 1, 3-4). Esta descripción prueba insofismablemente que Nuestro Señor es verdaderamente el Hijo de Dios. Nuestro Señor, comentando el texto de Isaías (61, 1-2) —“El espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad; para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos”— lo aplica también a sí mismo, según San Lucas (4, 17-19 y 21): “Y él comenzó a decirles: ‘Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír’”.

El libro del Eclesiástico también identifica a la divina Sabiduría con el Hijo de Dios: “Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Puse mi tienda en las alturas, y mi trono era una columna de nube” (24, 3-4); “Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca jamás dejaré de existir” (24, 9). Lo mismo dice el libro de los Proverbios, hablando de la divina Sabiduría: “El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera” (8, 22-23). El profeta Daniel también predijo la venida del Mesías: “Vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará” (7, 13-14). El profeta Miqueas, aunque de modo indirecto, afirma también la divinidad de Jesucristo: “Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra” (5, 3). Para San Mateo (4, 14-16), Nuestro Señor es esa luz que iluminó las tinieblas, profetizada por Isaías: “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló” (Is 9, 1). El profeta Oseas habla de la certeza de la venida del Mesías: “Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia, como la lluvia de primavera que empapa la tierra” (6, 3). “Suscitaré a David un vástago legítimo” El profeta Jeremías predice con más claridad al futuro Salvador como alguien de la raza de David: “En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así: ‘El Señor es nuestra justicia’” (33, 15-16). En otro trecho agrega: “Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que daré a David un vástago legítimo: reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra” (23, 5). Será el bienamado de Dios y estará cerca de Él: “De entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre ellos; lo acercaré y estará junto a mí, pues ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? —oráculo del Señor—” (30, 21). “Voz que clama en el desierto” San Juan Bautista, el Precursor, fue profetizado por Isaías, que dice: “Una voz grita: En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y verán todos juntos —ha hablado la boca del Señor—” (40, 3-5). La aplicación de este texto al Precursor es confirmada por San Marcos (1, 2). El profeta Malaquías también previó la venida del Precursor y del Salvador: “Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí” (3, 1), lo que fue confirmado por San Lucas en su Evangelio (7, 27-28) como referido a san Juan Bautista. El mismo Jesucristo (Mt 11, 10), aplica el texto a sí mismo y al Bautista. A continuación del versículo arriba citado, Malaquías habla más específicamente de la venida de Nuestro Señor, y presenta también algunos de sus predicados: “De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavander o. Se sentará como fundidor que refina la plata; refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas” (3, 1-3). San Marcos, al comienzo de su Evangelio (1, 3), aplica al Precursor y al Redentor tanto el trecho anterior como el de Isaías (40, 3). El profeta Isaías declara que el Mesías que vendrá es el escogido, el ungido de Dios: “El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: ‘Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré’. Y yo pensaba: ‘En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas’. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: ‘Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra’” (49, 1-6). De Belén voy a sacar al que ha de gobernar El profeta Miqueas es quien señala el lugar de nacimiento del “Esperado de las Naciones”: “Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel” (5, 1). San Mateo (2, 6) cita este versículo de Miqueas y confirma que se refiere al lugar de nacimiento de Nuestro Señor. Miqueas, en el versículo siguiente del mismo capítulo, haciendo alusión a Isaías (7, 14), dice a respecto de la Santísima Virgen: “Por eso, [Dios] los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz”. Una virgen concebirá y dará a luz

Isaías fue el profeta que predijo con más precisión y detalles la venida del Salvador y su Pasión. Por eso es llamado el Evangelista del Antiguo Testamento. Así se refiere a la Virgen Madre: “Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está en cinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel” (7, 14). San Mateo (1, 22) confirma que este texto se refiere a Nuestro Señor: “Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta”, citando inmediatamente a Isaías. En otro trecho el profeta Isaías alude también al nacimiento del Mesías prometido: “Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor” (11, 1-2). Y agrega: “Para dilatar el principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre” (9, 6-7). El profeta confirma también que el Mesías provendría de la casa de David: “El trono se fundará en la clemencia: desde él regirá con lealtad, en la tienda de David, un juez celoso del derecho, dispuesto a la justicia” (16, 5). En un trecho anterior Isaías pone énfasis en la divinidad del futuro Mesías, al llamarlo Dios fuerte y Padre de eternidad: “Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; lleva a hombros el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz” (9, 5). Es decir, aquel a quien el profeta llama Enmanuel, o Dios con nosotros, es también el Dios fuerte, el Príncipe de la paz. O sea, Nuestro Señor Jesucristo. El Evangelista del Antiguo Testamento expone algunos otros trazos del futuro Mesías: “Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra; pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. […] Porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar” (11, 3-9). Afirma que el futuro Mesías es nuestro Rey: “¡Tu Dios reina!” (52, 7), y el Salvador es el “santo brazo” de Dios: “Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios” (52, 10). Es también el Libertador o Redentor: “Tu libertador es el Santo de Israel: se llama ‘Dios de toda la tierra’” (54, 5). Su reinado será lleno de las bendiciones del Señor: “Hasta que se derrame sobre nosotros un espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en un vergel, y el vergel parezca un bosque” (32, 15). Con la venida del Mesías, todo será mudado: “Derramaré agua sobre el suelo sediento, arroyos en el páramo; derramaré mi espíritu sobre tu estirpe y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como en un prado, como sauces a la orilla de los ríos” (44, 3-4). “Domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra” (Sl 71, 8). Todos los reyes han de adorarlo La adoración de los santos Reyes Magos fue también, de cierto modo, prevista por David, que afirma: “Póstrense ante él todos los reyes, y sírvanle todos los pueblos” (Sl 71, 11). Isaías habla también de ellos, diciendo: “Todos los de Saba llegan trayendo oro e incenso, y proclaman las alabanzas del Señor” (60, 6). Pero el Divino Infante tendrá que huir de la saña de Herodes. Irá a la tierra de Egipto, de donde volverá —como predijo el profeta Oseas— cuando Herodes haya fallecido: “De Egipto llamé a mi hijo” (11, 1). Más adelante, en su predicación, el divino Pastor apacienta sus ovejas: “Vosotros sois mi rebaño, las ovejas que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios —oráculo del Señor”, como dice el profeta Ezequiel (34, 31). Además de sus divinas enseñanzas, Nuestro Señor hizo muchos milagros durante su vida pública: “Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas” (Is 42, 6-7). “¡Sordos, escuchad; ciegos, mirad y ved!” (42, 18). A pesar de ello, Jesús será motivo de escándalo para los judíos: “Porque él será un santuario, pero también peña de tropiezo y piedra de escándalo para las dos casas de Israel, trampa y lazo para los habitantes de Jerusalén” (Is 8, 14). Mira que viene tu rey montado en un borrico

Consideremos ahora las profecías sobre la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Los Salmos y el profeta Isaías son quienes nos las describen con palabras cada una más bella y de la más pungente poesía. Los escribas, los fariseos y los príncipes de los sacerdotes urdían una trama para condenar a Jesús: “Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías” (Sl 2, 2). Sin embargo, el Domingo de Ramos al entrar en Jerusalén, el divino Redentor fue aclamado, como lo había previsto Zacarías: “¡Salta de gozo, Sion; alégrate, Jerusalén! Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna” (9, 9). Tomó sobre sí los pecados de los hombres “El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación; verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano”, nos dice Isaías (53, 10). De ese modo, “expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores” (53, 12). En la noche del Jueves Santo, Judas le traiciona, entregando al Salvador a sus enemigos: “Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme”, dice David (Sl 40, 10). Judas vendió al Justo: “Y les dije: ‘Si os parece bien, pagadme mi salario; si no, dejadlo’. Y contaron mi salario: treinta monedas de plata” (Zc 11, 12). Caía sobre el maldito la desgracia: “Que su campamento quede desierto y nadie habite en sus tiendas” (Sl 68, 26), y que “sus días sean pocos y otro ocupe su cargo” (Sl 108, 8). San Pedro aplica estos dos versículos al traidor (Hch 1, 16-20). Frente a sus verdugos, Nuestro Señor se entrega como víctima, dispuesto a sufrir todos los desprecios, todas las ignominias: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rosto ante ultrajes y salivazos” (Is 50, 6). “Así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel, al despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de los tiranos” (Is 49, 7). Flagelado, coronado de espinas, “muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano” (Is 52, 14). El Ecce Homo presentado por Pilatos a la ralea: “despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado” (Is 53, 3) Castigado por nuestros crímenes

Y el profeta continúa mostrando que el Cordero de Dios sufrió de todo para redimirnos: “Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humilla y no abría la boca: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, ¿quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron” (53, 4-8). El profeta Jeremías, siendo perseguido, es también prefigura de Nuestro Señor: “Yo, como manso cordero, era llevado al matadero; desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí: ‘Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre’” (11, 19). “Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he molestado?” La liturgia del Viernes Santo pone en los labios del Redentor la dulce lamentación de los Improperios, sacados de las palabras del profeta Miqueas: “Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he molestado? ¡Respóndeme!” (6, 3). Los Improperios constituyen una recordación de los innumerables beneficios que Dios hizo al pueblo elegido, y de sus continuas ingratitudes. Por ejemplo: “Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre” (6, 4), y por eso le preparaste una cruz a tu Salvador. “Yo te planté vid selecta, toda de cepas legítimas, y tú te volviste espino, convertida en cepa bastarda”, dice el profeta Jeremías (2, 21). Le traspasarán las manos y los pies En el salmo 21, el rey profeta David también describe con pungente lirismo algunos de los sufrimientos del Salvador en lo alto de la cruz, principalmente su abandono: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza” (21, 2). En ese abandono, animales furiosos que simbolizan a sus verdugos se precipitan sobre Él: “Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán; abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen”. Dilacerado por la flagelación y molido por el peso de la cruz: “Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados; mi corazón, como cera, se derrite en mis entrañas” (21, 13 y 15). Por fin, vedlo clavado en la cruz: “Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos” (21, 17-18). El profeta Zacarías también predijo las llagas de las manos del Redentor: “‘¿Y qué son esas cicatrices entre los brazos?’ A lo que responderá: ‘Son las que me hicieron en casa de mis amigos’” (13, 6). Una sed avasalladora lo devora: “Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar; me aprietas contra el polvo de la muerte” (Sl 21, 16). Para calmarle la sed, le dan por irrisión hiel y vinagre: “En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre” (Sl 68, 22). Mientras tanto sus verdugos “se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica” (Sl 21, 19). En lo alto de la cruz, bajo la acción de un dolor atroz, el divino Salvador es como un gusano que se contuerce: “Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo” (Sl 21, 7). “De la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa: heridas y contusiones, llagas abiertas, no limpiadas ni vendadas ni aliviadas con aceite”, agrega el profeta Isaías (1, 6). Y habla también de la humillación del Salvador al ser crucificado entre ladrones: “Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca” (Is 53, 9). El libro de la Sabiduría trae algunas de las imprecaciones de los fariseos al divino Crucificado: “Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará” (2, 18-20). En el momento de expirar, el Redentor exclama: Padre, “a tus manos encomiendo mi espíritu” (Sl 30, 6). Resurrección y expansión de la Iglesia

Sin embargo, como dice San Pablo, al entregarse a la muerte el Mesías debía resucitar: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe” (1 Cor 15, 14). Es lo que de alguna manera el rey profeta pone en labios de Nuestro Señor: “Porque no me abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción” (Sl 15, 10). Por el contrario, Jesucristo resucitó de los muertos y subió a los cielos por su fuerza y poder. Por ello el salmista exclama con júbilo: “¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales: va a entrar el Rey de la gloria. —¿Quién es ese Rey de la gloria? —El Señor, héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. ¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales: va a entrar el Rey de la gloria. —¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo, él es el Rey de la gloria” (Sl 23, 7-10). Resucitado, el Mesías comienza su apostolado entre las naciones por medio de su Iglesia: “Mirad a mi Siervo, a quien sostengo; mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas” (Is 42, 1-4). San Mateo trata de esta profecía como cumplida en Nuestro Señor Jesucristo (12, 17-21). Otro trecho de Isaías parece referirse a la universalidad de la Iglesia: “Vendré para reunir las naciones de toda lengua; vendrán para ver mi gloria” (66, 18). Finalmente David, en la última parte del salmo 21, traza los resultados gloriosos de la humillación y de los sufrimientos del Mesías: “Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. ¡Viva su corazón por siempre! Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe; en su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino, él gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, ante él se postrarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para él, mi descendencia lo servirá; hablarán del Señor a la generación futura, cantarán su justicia al pueblo que ha de nacer: ‘Todo lo que hizo el Señor’” (27-31).

Notas.- 1. Apud Fray Justo Pérez de Urbel OSB, Año Cristiano, Ediciones Fax, Madrid, 1945, t. III, p. 614. 2. J. Lebreton, Les origines du dogme de la Trinité, 4ª ed., París, 1919, p. 124, in A. Thouvenin, v. Jésus Christe, Dictionnaire de Théologie Catholique, Librairie Letouzey et Ané, París, 1924, t. VIII, cols. 1110 y ss. 3. Los textos bíblicos fueron tomados de la Sagrada Biblia, Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid, 2010. Las negritas son nuestras. 4. P. Matos Soares, Biblia Sagrada, Ediciones Paulinas, São Paulo, 1980, p. 28, nota a los versículos 14 y 15 del Génesis.

|

Exaltación de la Santa Cruz ¡Con este signo vencerás! |

|

Urge una encíclica que condene la “teoría de género” El término género se refiere a las dos categorías, masculina y femenina, en que se dividen los seres humanos y la mayoría de los seres vivos en función de las diferencias anatómicas y fisiológicas de los órganos reproductivos y las características sexuales secundarias... |

|

El coro Frente a un libro de coro, abierto de par en par sobre el facistol, el viejo maestro dirige con autoridad las angelicales voces de los niños... |

|

No puede tener a Dios por Padre, quien no tenga a la Iglesia por Madre Perfectamente conocéis los innumerables y en verdad funestísimos daños que redundan en la sociedad cristiana y civil del pestífero error del indiferentismo. De aquí proviene el abandono casi total de las obligaciones para con Dios en quien “vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28)... |

|

Cómo desarrollar una devoción viva a la Santísima Virgen Con justa razón honramos a la bienaventurada Virgen María bajo el título de Auxilio de los Cristianos. Son tantos los puntos de vista bajo los cuales la Santísima Virgen es auxiliadora de los cristianos, que casi se podría hacer una enciclopedia sobre este tema... |

|

San Andrés Kim y compañeros mártires Corea, antiguamente llamada Tsio-Sien (“Serenidad de la mañana”), y más tarde conocida como “El reino ermitaño”, debido a su negativa de recibir extranjeros, es quizá la única nación en los anales misioneros que se ha evangelizado a sí misma... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino