|

El presente artículo, con pequeñas adaptaciones, ha sido tomado del libro «Leyendas de Navidad» de G. Lenotre, seudónimo del historiador y académico francés Théodore Gosselin (1855-1935) Auvrigny es el nombre de una aldea perdida en los confines de las Ardenas, en una región aislada y accidentada próxima a la frontera con Bélgica. Este pequeño rincón de Francia, tierra de cesteros, apartado de las grandes vías de comunicación, se mantuvo por mucho tiempo atrasado con relación al resto del país. Al comienzo de la Revolución Francesa, Auvrigny era una aldea de cincuenta casas, a poca distancia de una enorme mansión conocida como “castillo”, habitada por un hidalgo provinciano bueno y solterón.

Desde tiempos inmemoriales la aldea y el castillo mantenían entre sí las mejores relaciones. El conde de Auvrigny era caritativo, los campesinos se manifestaban serviciales. A la menor dificultad recurrían al señor, que se encargaba de resolver sus cuestiones. Sin poner fin a aquel buen entendimiento, los acontecimientos de la Revolución enfriaron un poco las relaciones entre los aldeanos y el señor. Las gacetas francesas no llegaban a Auvrigny, es cierto. Aún así, habrían encontrado allí tan reducido número de lectores, que su influencia sería casi nula. Sin embargo, los “espíritus fuertes” se agitaban. Siempre había contactos con la villa de Nouvions, e incluso con Vervins, donde acababa de ser instalado el tribunal de la comarca. Aunque de manera remota y vaga, la aldea se mantenía informada de lo que sucedía en París. * * * Estamos en el invierno de 1793, en la víspera de Navidad, y el conde de Auvrigny, fiel a una vieja costumbre de la región, mandó armar en el vestíbulo del castillo un magnífico pino cortado de su parque y adornado de luminarias, cintas, juguetes y golosinas, alegremente colgados de sus ramas. Era una tradición que los niños de la aldea vinieran todos los años, acompañados por sus padres, para hacer la siega de aquellas maravillas; en seguida el conde mandaba distribuir una suculenta merienda de tortas y dulces. Las cestas de las madres, que habían venido vacías, regresaban transbordando de provisiones y de ropa confortable. Hasta los hombres encontraban, en la faltriquera de los abrigos, polvorientas botellas de vino o pequeñas damajuanas de viejo aguardiente. Era una fiesta que alegraba a toda la gente dos meses antes, y que daba de qué hablar hasta después de la Pascua. Ahora bien, en ese año desgraciado por la Revolución el conde entendió que no había que renunciar a la caritativa tradición, aunque percibiera muy bien que, hacía tiempo, la desinteligencia entre el castillo y la aldea se iba ahondando. Aquel día se acordó hasta de arreglar un lindo nacimiento con una imagen de cera del Niño Dios. El viejo hidalgo, que gustaba de dirigir personalmente los arreglos navideños, daba los últimos retoques a su obra cuando oyó golpear la puerta del castillo. Imaginando que la impaciencia de alguno de sus invitados lo traía antes de la hora, se apresuraba a encender las últimas velas cuando el criado introdujo, en vez del bando de niños que él esperaba, al regidor de la aldea, Gérard, y a su adjunto, que se llamaba Birou. El conde les extendió la mano, que apretaron con cierta vacilación. Ambos eran conocidos de vieja data. Gérard, campesino casi analfabeto, no era malo. Birou, por el contrario, era envidioso, fanfarrón y presumido. Sabía leer más o menos “letra de imprenta”, y esa superioridad le granjeaba un enorme prestigio a los ojos de sus coterráneos. Consiguió ser admitido en el club de los jacobinos de Guise, y acababa de suscribirse a un pasquín revolucionario, que mal que mal iba descifrando, sin percibir nada. Era él quien daba las órdenes en la comuna; fue él, igualmente, que consiguió inculcar en el espíritu de sus coterráneos la idea de que su dignidad de hombres libres no les permitía mantener relaciones con “el explotador de los pobres”, que era el conde. Gérard y Birou se presentaron, pues, al conde de Auvrigny, muy sorprendido con la inesperada visita. Birou lanzó al árbol de Navidad una mirada de menosprecio, pero se contuvo. Gérard saludó con embarazo. Como el noble les agradeciera por haber venido antes que todos los demás, el regidor balbuceó: — ¡Oh!... No es por eso que nosotros... ¿No es así, Birou?... — No —replicó Birou, con una risita tonta— no es eso lo que nos trae aquí. El conde los invitó a pasar a su escritorio y exponer el motivo de la visita, declarando que estaba dispuesto a escucharlos, mientras no llegaran los invitados; pero Birou cortó de repente: — ¡Bien!... Para ser franco, ciudadano, sus invitados no vendrán. — ¡Cómo!... ¿Por qué? — Lo lamento, lo lamento mucho —se apresuró a agregar Birou. — El ciudadano Gérard puede decir cuánta pena me da, pero ellos pensaron... — ¿Qué? ¿Qué pensaron? — Que las circunstancias no les permitían, como patriotas, participar en ciertos actos manchados de espíritu aristocrático. Era una frase del pasquín revolucionario. El conde se mordió los labios. — Ahora dígame, pues, Birou: ¿piensa usted que lo que era bueno hace algunos años puede hoy ser malo? — No, claro... Yo quería decir... — A menos que la moral haya cambiado, como me temo, ¿será que tenemos el derecho de criticar hoy lo que aprobábamos ayer? Como no se sentía capaz de mantener la discusión en ese nivel, Birou se esquivó y replicó con uno de los argumentos que oyera repetir en el club de Guise, y que usaba a diestra y siniestra, sin comprender su alcance: — Dejémonos de discusiones, ciudadano: si la gente no viene aquí a desfilar frente a su árbol, es porque esa manifestación pueril ¡confunde la razón y ofende la igualdad! — Cuando tenga tiempo, Sr. Birou —respondió el aristócrata— quiero que me explique por qué la imagen de un niño acostado en las pajitas del pesebre hiere sus sentimientos igualitarios. Pero es mejor que quedemos por aquí. Volveremos a hablar de mi árbol de Navidad cuando los tiempos sean menos confusos y las personas menos vanidosas. Ojalá este repudio de una vieja costumbre, que vuestros padres tanto gustaban, no venga a traerles la infelicidad... Y, como quien despide a los visitantes, agregó: — ¿No tenían ninguna otra comunicación que hacerme? — Perdón —dijo Gérard— yo venía a consultarle sobre un asunto muy delicado. Birou, que habla bien, pero habla demasiado, no me dio tiempo para preguntar. Y el regidor explicó que, en sus tres años de funciones, fue dominando poco a poco las diversas tareas. Recordó que muchas veces, al principio, venía a pedir consejo al conde. Después se esforzaba en valerse de su sentido común y de las luces del pueblo de la comuna, pero que aquella vez el caso era grave, tan grave que él no tuvo más remedio que venir a esclarecerse junto al “hombre más instruido de la región”. Pues, en la antevíspera, por intermedio del comisario del Comité de Salvación Pública, recibió una intimación para preparar lo más pronto posible la lista de sospechososde la comuna de Auvrigny. — Ahora —continuó— por más que me rompa la cabeza, no sé lo que es un sospechoso. Birou tampoco lo sabe. Consulté a Havard, a Desquesne, a Jendelle y a Rendon, las mejores cabezas de la aldea, y ninguno de ellos oyó el término sospechoso. Es una palabra que no conocemos. Entonces dejé mis quehaceres y vine a preguntarle al ciudadano si sabe lo que es. El conde rápidamente encaró a sus interlocutores. Viendo que no había en ellos sombra de malicia, y que su confusión era real, les dijo seriamente: — De hecho, sospechoso es una expresión nueva, que yo también nunca había oído hasta hace poco... Pero, ¿cuál es el destino de esa lista que ustedes tienen que preparar? — En cuanto esté escrita, tengo que mandarla directamente al Comité de Salvación Pública, que, como dice aquí en la carta, “tomará inmediatamente las medidas adecuadas”. — ¡Oh! ¡Oh! El asunto es urgente, de verdad... Pues muy bien, mi buen Gérard, lo que el Comité le pide es simple: quiere apenas saber los nombres de todos aquellos que en esta comuna se han distinguido desde el comienzo de la Revolución, por su patriotismo y por su odio al antiguo régimen. Como notase que Birou era todo oídos, el conde añadió con incuria: — Es probable que la Convención quiera distribuir cargos y pensiones. Sospechosos, en el lenguaje oficial, quiere decir aquellos que son susceptibles de recibir una recompensa nacional. — Era lo que yo pensaba —observó Birou. — No me sorprende, Birou. Como decías el otro día, “la República abatió la hidra del fanatismo y triunfó sobre todos sus enemigos”. Por consiguiente, sólo le resta ahora pensar en sus amigos y, como ven, no los olvida... Sólo tengo una pena: no poder figurar en esa lista de honra. — ¡Bueno!... —insinuó Gérard, magnánimo. — Si tiene tanto empeño en eso... — ¡No! ¡De ninguna manera! Mi nombre de aristócrata sólo podría perjudicarlos ante el Comité. Además, no he hecho nada para merecer figurar al lado de aquellos que, como ustedes, se batieron por la libertad. El regidor parecía inmensamente confundido: — Entonces, ¿cómo hacer? En la lista de sospechosos voy a poner a Birou... — ¡Excelente idea! Póngalo al comienzo... Entonces, entonces —añadió el conde, volviéndose hacia Birou, que esbozaba una protesta afectada— déjese de modestias. Es más que justo. Mire, Gérard, siéntese en esa mesa y escriba: Lista de los Sospechosos de la Comuna de Auvrigny... El campesino, con la pluma apretada entre los gruesos dedos, trazaba en enormes caracteres las palabras que iba deletreando a media voz. Y se esmeraba tanto, que tenía la frente perlada de sudor y la punta de la lengua entre los dientes. Finalmente, consiguió llevar la empresa a buen término. — ¡Listo! Ya está el título. Ahora los nombres: Birou primero; después, ¿quién más? No puedo poner sólo uno... — Claro —aprobó el conde. Hasta parecía que iba a regatear. — Pero mire, hace poco citó a Havard, que grita “¡afuera con él!” cuando yo atravieso la aldea. Ése es de los buenos. Y a Rendon, que me coge los faisanes que puede, con el pretexto de que las cotas se acabaron. Ahí tiene usted otro fervoroso partidario del nuevo régimen. Piense en Jendelle, que derrumbó la cruz del cementerio. En Desquesne, que nos trata a todos de tú y que no se saca el sombrero, porque piensa que la buena educación es enemiga de la libertad. Ahí tiene un buen número de personas, que han dado garantías al nuevo régimen.

Gérard iba escribiendo los nombres que el conde citaba. Cuando acabó, levantó la cabeza con aire satisfecho y sugirió: — ¿Y si yo pusiera también mi nombre? — No le aconsejo Gérard —respondió el conde—, usted tiene que firmar la lista como regidor de la comuna, por eso es más conveniente que no se proponga a sí mismo. Aunque algo desconsolado por no figurar en la lista de los sospechosos, el regidor de Auvrigny la mandó esa misma noche al Comité de Salvación Pública. En la aldea se difundió la noticia del acontecimiento. Birou no podía callarse, se jactaba de que en breve los señores del tal comité lo llamarían a París para concederle una recompensa —tal vez dinero, o un buen puesto, acompañado de una corona cívica. Por eso no faltó quien lo envidiara cuando, cierta mañana, la casa del adjunto fue invadida por la guardia de Nouvions, bajo el comando de un agente del Comité de Seguridad General. Hizo subir a Birou en un carruaje, en cuyas puertas aún se distinguía, a pesar de estar muy raspado, el escudo de armas con las flores de lis de la casa de Orleans. Jendelle y los otros fueron también llevados, y esa noche, en la cena, Gérard no pudo contener un suspiro al decirle a su mujer: — Si el conde me hubiese dejado hacer lo que yo quería, también estaría a estas horas, camino de París... — ¡Es para que aprendas a no confiar en los consejos de un aristócrata! Gérard, retraído, no volvió a poner los pies en el castillo. El conde, por su parte, tampoco iba a la aldea. Pero un día que tuvo que ir al herrero, le extrañó el aspecto desierto y silencioso de las calles. Viendo a un anciano, que lo saludaba a la moda antigua, le preguntó qué significaba aquello. — ¡Ah, señor conde! Ya no hay hombres capaces en la aldea. Como usted sabe, el gobierno mandó pedir los nombres de los que debían recibir recompensas, y el regidor indicó a cinco, que luego fueron llamados a París. Pero los otros, en vista de aquello, se intranquilizaron, insistiendo en ser propuestos, y el Sr. Gérard tuvo que redactar una segunda lista de sospechosos de Auvrigny, donde puso a casi todo el mundo. Ni siquiera resistió a la tentación de anotarse también. De manera que un día llegó la brigada de Vervins con un gran carro, donde apilaron a nuestros hombres. Hace seis semanas que fueron para allá, riendo y cantando, pero ni uno ha dado noticias... * * * Y fue así que el conde de Auvrigny, aristócrata de la nata, se liberó de vecinos desagradables y vivió sosegado en su castillo durante todo el período del Terror. Cuando vino el Termidor [fin del Terror], el hidalgo hizo todo lo que pudo para obtener la libertad de los presos. Pero en ese período eran tantas las injusticias que reparar, que los meses pasaban y nada conseguía. Se transformó en padre adoptivo de la aldea, donde sólo quedaban viejos, mujeres y niños. Tenía siempre la mesa puesta y el bolsillo abierto para aquella pobre gente, que no daba un paso sin consultarle, y que lo consideraba su providencia. Auvrigny volvió a los viejos tiempos de antes de 1789, cuando la aldea y el castillo confraternizaban. Los campesinos, no teniendo otros recursos sino la generosidad del señor, volvieron a llamarlo “señor conde” y respetaban sus faisanes. Él, por su parte, no daba señales de sorpresa ante las sucesivas idas y venidas que el espíritu de la población iba sufriendo a su respecto. Se notó apenas que, al aproximarse el invierno, hizo varios viajes a París. El motivo de aquellas peregrinaciones se aclaró cuando, algunos días antes del final del año 1794, comenzaron a llegar a Auvrigny, de capa caída, uno a uno, los sospechosos que de ahí habían partido tan gloriosos algunos meses antes. Se mostraban muy reservados en cuanto a los pormenores de su aventura, pero no ahorraban alabanzas al conde, que dio pruebas de un celo infatigable para sacarlos de la cárcel. Por eso en aquella víspera de Navidad, hubo un gran flujo de gente en el castillo. El árbol de Navidad de costumbre, aún más cargado de sorpresas que habitualmente. Estaba allí la aldea en peso, respetuosa, llena de gratitud. Y como el regidor Gérard se conservaba modestamente atrás, el hidalgo fue a buscarlo y traerlo de la mano para que estuviera más cerca. — ¡Ah, señor conde! ¡Si yo le hubiese hecho caso! ¡De cualquier modo, usted nos dio una lección de ésas!... — ¿Y no quedó resentido, Gérard? — Nada, señor conde. Si yo en aquel momento hubiese sabido de hecho lo que era un sospechoso, a quien yo iba a poner en la lista era a usted, y sólo a usted. Habría hecho esa atrocidad. Cuando pienso en ello, siento escalofríos. — ¿Por qué? — ¡Porque vi cómo las cosas corrían! Si usted hubiese ido para allá, nunca más volvería. En aquella confusión, no les dieron ninguna importancia a campesinos como nosotros. Sólo a Birou... — ¿Birou?... — Usted sabe... aquel “espíritu fuerte”... Hizo tanto, protestó tanto, alegando que tenía derecho a una recompensa y exigiendo un cargo, que resolvieron recompensarlo, y fue incorporado a la 12ª Brigada. Ahora es cabo en el Regimiento de Cazadores de Gevaudan. Como se encontraban ambos junto al nacimiento iluminado, Gérard, señalando al hidalgo los rostros extasiados de los niños, que se pasaban de una mano a otra los juguetes sacados del árbol, añadió: — Mire, señor conde, estoy seguro de que Birou renunciaría a todas las charreteras para estar aquí esta noche con nosotros...

|

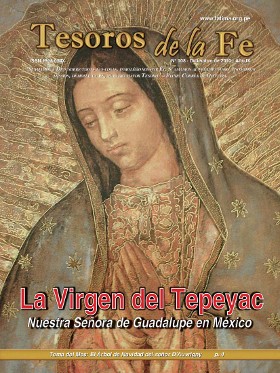

La Virgen del Tepeyac |

|

El largo camino para atender los pedidos de la Virgen en Fátima El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz... |

|

¿Puede la Iglesia negar la comunión a quienes promueven el aborto? La enseñanza de la Iglesia sobre el aborto es una verdad irreformable. Así lo declaró Juan Pablo II en la encíclica Evangelium vitae... |

|

El cardenal Mindszenty En esta fotografía [a la izquierda] el cardenal Mindszenty * aparece en sus días de gloria, con la pompa del cardenalato y el principado, revestido con un manto de armiño, llevando el solideo y un hermoso anillo... |

|

Fátima y el comunismo: dos profecías irreconciliables El 13 de julio de 1917, en una simpática y olvidada aldea de Portugal, la Santísima Virgen reveló a tres niños pastores un secreto repleto de anuncios. Se trataba de una profecía que juzgaba toda una época histórica, preveía su futuro y anunciaba un desenlace trágico pero triunfal... |

|

San Miguel Febres Cordero Muñoz Convocados por el gran presidente católico Gabriel García Moreno, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, o de La Salle, llegaron al Ecuador en 1863... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino