Nelson R. Fragelli En el lejano tiempo en que la reforma litúrgica impuesta por el Concilio Vaticano II encontraba adeptos ardientes, la celebración de la misa fue adquiriendo un tono festivo, con canciones nuevas y sermones optimistas, en medio de deplorables representaciones escénicas. Todo hecho a medida para que la misa perdiera su contenido de misterio. Con un grupo de amigos franceses, íbamos a la misa dominical en Notre Dame de París. Un antiguo canónigo de la Catedral, hostil a la reforma postconciliar, celebraba la misa según el Ordo tradicional, que el Papa san Pío V estableció durante el Concilio de Trento, como forma de combatir el laicismo protestante. Disposiciones postconciliares relegaron al Ordo de San Pío V a la categoría de ceremonia apenas tolerada, y nuestra misa en Notre Dame tuvo que celebrarse a las ocho de la mañana, “escondida” en un altar lateral. En aquella época apenas había visitantes en la catedral, pero lo que ciertos jerarcas temían era la fuerza de la tradición. Ambiente de grandeza y de misterio

Durante el invierno, la catedral cerrada, envuelta aún en las últimas sombras del amanecer, parecía descansar. Era tan imponente y majestuosa que preferíamos mantenernos en silencio, a pesar de que estábamos afuera, mientras cerca de ella esperábamos que abrieran sus puertas. Puntualmente, a las ocho de la mañana, en el interior del santuario, rechinaban las viejas aldabas y cerraduras, y el gran portal temblaba al sólo abrirse un pequeño pasadizo, que existía en su parte inferior. Al entrar, nuestra primera impresión agradable era la de ser recibidos por una especie de “aliento de la catedral”. Era el aliento de los siglos, en el que se juntan el olor del incienso, la humedad de las piedras, la fragancia de las flores secas, enigmáticas emanaciones de épocas inmemoriales. Olores de continuidad de una robusta tradición, característicos de los edificios seculares. Aún en medio de la oscuridad, la catedral nos presentaba entonces su inmensidad y su silencio. Un bosque bien ordenado de columnas, vigas y nervaduras, donde nada se movía. En la inmensidad del templo sumergido en un denso silencio, presencias invisibles se imponían a los sentidos, como la de ángeles que habitan espacios sagrados. La amplitud de las naves y la altura de los arcos góticos se dilataban a nuestros ojos, asombrados al escudriñar las altas ojivas de un extremo a otro de su extensión. La sacralidad de aquellos espacios benditos nos atraía, ralentizando nuestros pasos hacia el lejano altar donde nuestro venerable canónigo celebraría. La grandeza y el misterio envolvían los sentidos, creando un instante fugaz en el que la eternidad se hacía sentir.

Las guerras y la inclemencia del tiempo habían destruido los vitrales próximos a la entrada. Sustituidos por otros —monocromáticos, de tono verdoso, inexpresivos— no tenían el esplendor de los paneles originales, cuyas imágenes narraban historias sagradas con colores feéricos. Pero durante la Misa yo podía contemplar minucias de grandezas: figuras de la Natividad de Cristo, cuyos rostros de una candura conmovedora se presentaban como recién salidas de la mano del Creador; simples trazos fisonómicos de personalidades accesibles, que revelaban intenciones firmes y fuertes; figuras artísticas propias para la elevación y contemplación del misterio. La creatividad de los artistas y artesanos colocó en aquellos rasgos disposiciones sobrenaturales, en las que trasluce el alma medieval. La penumbra de la mañana encubría detalles de las imágenes, pero no mermaba en nada a la belleza. La imaginación completaba lo que los ojos no discernían, añadiéndole trazos sugeridos por la cándida inocencia de tiempos lejanos y pasados. Al final de la Misa, el sol ya empezaba a iluminar los vitrales. En primer lugar, los del ábside que mira hacia el Levante, de donde vino la Luz del mundo, nuestro Salvador. Los colores son particularmente puros porque vienen de la Edad Media. En el interior del templo, sobre quien los contemplan, derraman luz, colores y prodigios. Pero al salir, al contemplar la luz verdosa de los vitrales monocromáticos, pensábamos en una “catedral sumergida”, reposando en el fondo de un océano, a la espera de la fe de un pueblo que la rescate y la eleve a la superficie. Y así dejábamos a Notre Dame y a su maternal ternura después de la misa tradicional de los domingos. Fisonomías humanizadas

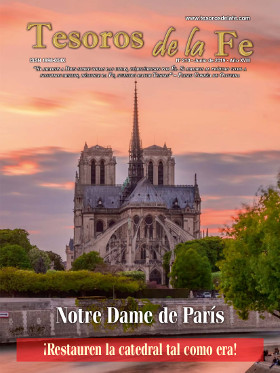

Desde afuera, dábamos una última mirada a la tierna grandeza de la catedral. Mirándola de lejos, parece dominadora, a tal punto que la ciudad circundante desaparece de la atención, obnubilada por su grandeza. La fachada evoca una fortaleza, donde las torres sobresalen como macizos torreones fortificados por contrafuertes. Son torres que vigilan el mundo que se mueve a sus pies, y expresan los ojos de Dios que todo lo ve. En ellas se unen a su seriedad, la Ley y los Profetas, evocando el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambos representados en las esculturas de su fachada. Otras veces, al contemplarla desde lejos, sus piedras adquieren un color más claro, en algunos períodos del día se ven más rosadas. Su fisonomía acogedora engaña entonces nuestro sentido de observación, haciéndola parecer pequeña como la catedral de una aldea en miniatura, y la fachada parece buscar a sus amigos con una mirada tierna, ella parece ver a todos. Al mostrarse dulce, la catedral despierta en los hijos de Dios el deseo de aproximarse. Su Majestad nada tiene de abrumador. Entre las dos torres, la Madre de Misericordia sostiene a su Hijo en sus brazos, suavizando todo el rigor que tan oportunamente inspiran los portentosos campanarios. Si la rigidez de las torres propone un examen de conciencia, junto a ellas el rosetón central enmarca la imagen de la Virgen, como una sonrisa de perdón dada al arrepentimiento. María nos dice que la severidad de las torres está relacionada con los enemigos de la Iglesia, con los impenitentes y con lo que puede haber de impenitente en el alma de cada uno. Pero que Ella socorre a los que la buscan con el corazón contrito. Notre Dame nos observa y nos invita; se manifiesta como una fisonomía humana. Ella penetra suavemente en las almas, llamándolas a la religión. Esta llamada es como un soplo divino que sacude el materialismo infiltrado en las almas, restaurando partes arruinadas por los errores de este siglo. Quien la visita, nunca más la olvida, permanece en la memoria como el lugar de este mundo en el que las almas encuentran consuelo. Y vuelve a la memoria, del mismo modo que la luz vuelve a iluminar sus vitrales, pasada la oscuridad de la noche. Su consuelo se aloja en el recuerdo indeleblemente. ¿No será esta sutil impresión uno de los dones de Notre Dame, que atrae a tantos visitantes? El afecto filial hace incluso imaginable tomarla en los brazos. En esto se asemeja a la imagen central de su fachada, que representa a la Santísima Virgen con su Divino Hijo en brazos. A través de sus líneas y sus adornos arquitectónicos, trasparece el semblante de la hija de san Joaquín y de santa Ana —Notre Dame, o Nuestra Señora— siendo presentada en el Templo de Jerusalén. Un fuego que ilumina El fuego acaba de consumir una parte significativa de Notre Dame. Consternados, vimos la catástrofe que absolutamente no podía ocurrir: llamas voraces, como que venidas del infierno, calcinaban aquel lugar celestial, trayendo a la memoria a santa Juana de Arco, inocente y virginal, condenada al suplicio del fuego. En aquel instante —Juana de Arco en su atroz agonía y la catedral en medio de las llamas— daban de sí una figura más santa que nunca. Ambas crecieron en la consideración de todos los hombres. Su belleza adquirió así un nuevo esplendor, iluminado por las llamas del sacrificio. Así es la belleza del martirio. Cuando el fuego cesó, las imágenes de su interior calcinado sin piedad causan profundo dolor. Las cenizas del santuario descienden sobre nuestros corazones enlutados. Pero si algún día ella tuviera que desaparecer, formaría en la mente de quienes la veneran una figura aún más bella de lo que ha sido durante los casi nueve siglos de su espléndida existencia. Notre Dame no desaparecerá, pero tampoco está permitido restaurarla con otra fisonomía.

Un pueblo de luto Al día siguiente del incendio, me acerqué a la catedral. Temeroso de verla en medio de la desolación de las cenizas, aún así fui. Un gran número de personas a su alrededor, tanto cuanto era posible, porque un cinturón de seguridad la rodeaba. En pequeños y silenciosos grupos, se hablaba poco y en voz baja, en los más diversos idiomas. Católicos o no, todos los rostros mostraban consternación, miradas afligidas como si hubieran perdido a un ser querido. El sentimiento de orfandad vagaba entre todos, incluso entre aquellos que no habían tomado explícitamente a la Virgen como su madre. Grupos de jóvenes rezaban el rosario, arrodillados y contritos. Me encontré casualmente con la dueña de la lavandería que me atiende. Siempre preocupada por el cuidado de su ropa, la ostentación de sus adornos y su inserción en el mundo, nunca pensé que la encontraría allí, donde no había ambiente para cosas fútiles. La saludé pasajeramente, casi sin mirarla, pero ella me retuvo. Entonces, por primera vez, noté trazos de seriedad bajo su denso maquillaje: “No pude contener las lágrimas cuando vi la transmisión en vivo de Notre Dame en llamas”. Nunca imaginé que, bajo tantas capas de cosméticos, algún día pudieran correr lágrimas. Había en la gente, especialmente en los jóvenes, una sensación rara en nuestros días: el dolor causado por una razón elevada. No era la sensación de perder un trabajo o de perder un partido. Notre Dame sufrió esta tragedia el primer día de la Semana Santa, cuyas ceremonias recuerdan el Sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo en la Cruz. En una de estas ceremonias se recitan las Lamentaciones de Jeremías, sobre la desolación de Jerusalén castigada por Dios. Al reemplazar mentalmente la ciudad de Jerusalén por la catedral de Notre Dame, podemos sentir allí: “¡Qué solitaria se encuentra la ciudad populosa! Como una viuda ha quedado la primera de las naciones. […] Los caminos de Sión están de luto, nadie acude a las fiestas; sus puertas están desoladas, sus sacerdotes, llorando”. Aquellos jóvenes que rezan y el público lloroso encontrarán en Jeremías los términos que concuerdan con esta hora de dolor.

|

Notre Dame de París ¡Restauren la catedral tal como era! |

|

¿De qué tratan la herejía arriana y la Teología de la Liberación? Quedaría muy agradecido si Ud. me explicara de qué tratan la herejía arriana y la Teología de la Liberación, señaladas por la revista en varias ocasiones como enemigas de una sana doctrina católica... |

|

Jesús es interrogado por Caifás Nuestro Señor Jesucristo, con las manos atadas, destaca en el recinto donde Caifás se presenta como autoridad... |

|

Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos... |

|

La moralidad es el fundamento del orden social ASÍ COMO EL RAYO DE SOL entra por una rendija de la ventana para formar un pequeño escenario de luces y de sombras, así también la madre católica debe crear alrededor suyo, por su modo de ser, un ambiente propicio para la formación del subconsciente de sus hijos, haciendo con que las primeras nociones de moralidad y de buen comportamiento echen raíces en ellos... |

|

Pedro niega a Jesús Por temor de que lo condenaran a la misma pena que a su Maestro, lo negó Pedro tres veces en casa de Caifás, asegurando que ni siquiera le conocía... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino